断熱性が低い住宅とは?

断熱性が低い住宅に住むことで生じる身体面へのリスク

血圧に与える影響

一般社団法人 日本サステナブル建築協会は、2014年度から2018年度まで、生活空間の温熱環境が居住者の健康に与える影響について医学・建築環境工学の観点から調査しました。これは国土交通省が「スマートウェルネス住宅等推進事業」として支援している調査で、これまでいくつかの新しい知見が得られつつあります。ここでは2019年1月に国土交通省によって報告された資料を基に、その知見を紹介します。

断熱性の低い住宅の居住者は、血圧が高くなる可能性があると考えられています。同報告によると、部屋ごとの温度差が大きかったり、床に近い場所の温度が低かったりする住宅の居住者の血圧は、そうでない住宅の居住者と比較し、高い傾向にあることがわかりました。また、年間を通して温度が安定している住宅の居住者の方が、血圧の変動も小さくなっています。

断熱性の低い住宅の居住者は、血圧が高くなる可能性があると考えられています。同報告によると、部屋ごとの温度差が大きかったり、床に近い場所の温度が低かったりする住宅の居住者の血圧は、そうでない住宅の居住者と比較し、高い傾向にあることがわかりました。また、年間を通して温度が安定している住宅の居住者の方が、血圧の変動も小さくなっています。

夜間のトイレ回数が増える

同報告では、断熱性能が低い住宅の居住者は、夜間のトイレの回数が多いとされています。就寝前の気温が12℃未満の住宅では、18℃以上ある住宅と比較し、過活動性膀胱という疾患の症状が見られる居住者が1.6倍でした。過活動性膀胱では、「急な尿意を感じ、我慢できない」「夜間に何回もトイレに行く」などの症状が見られます。また、夜間に起きると睡眠の質が低下したり、暗い中トイレに行き転倒したりするなど他のトラブルを引き起こす原因になる可能性もあります。

活動量が減り、糖尿病などを発症するリスクが高まる

同報告では、室内の気温が低い住宅に住んでいると、居住者の室内での活動量が減るともいわれています。断熱性能が高い住宅で生活していると、こたつなどの暖房器具を使用する頻度が減り、1日当たりの活動量が65歳以上の男性・女性で30分程度増えるとされています。活動量の増加は、糖尿病や循環器疾患などの予防になり、結果的に健康寿命を延ばすことにも繋がるでしょう。

コレステロール値や心電図で異常が見られる

同報告では、室温が12℃未満の住宅の居住者は、室温が18℃以上の住宅の居住者と比較し、コレステロール値が高くなったり、心電図に異常が見られたりする方が多くなるとされています。暖かいリビングから寒い廊下に出た際などに、血圧が急激に上下すると、血管壁が傷つけられ、その傷にコレステロールが沈着します。コレステロール値の上昇は、動脈硬化や脳梗塞、心筋梗塞などの原因にもなるので、注意が必要です。

ヒートショックなどの発症リスクがある

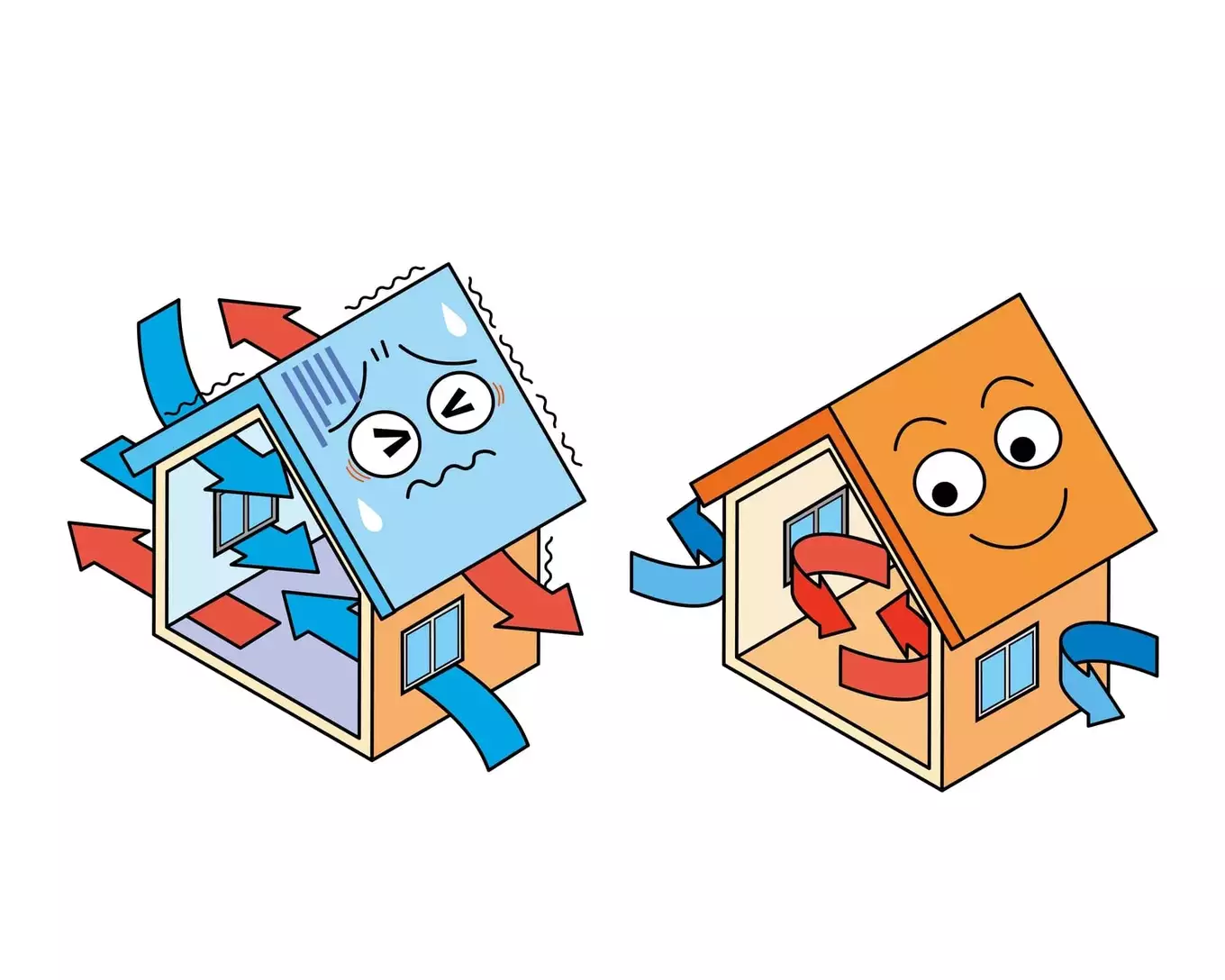

断熱性が低い住宅は、暖房により暖められている部屋以外は外気の冷たい気温の影響を受けやすく、部屋と部屋との温度に大きな差が生じます。温度差が大きくなり、血圧や脈拍が急激に変化することで起こる可能性が多いのが、ヒートショックです。また、部屋同士の気温差は結露を生じさせ、その結果ダニやカビが発生してシックハウス症候群を引き起こす場合もあります。

熱中症を発症するリスクが高まる

熱中症は屋外だけではなく、部屋の中でも発症する可能性がある病気です。断熱性が低い住宅は、夏に窓や屋根を介して日射熱が入り込み、室内の気温が高くなります。室内にため込まれた熱が下がらないと、部屋の中にいても熱中症を発症するケースがあります。熱中症のリスクを軽減するためには、断熱性を上げて太陽の熱を遮断し、室内の温度を快適に保つと良いでしょう。断熱性能を上げて、上述してきたような病気のリスクを抑えられると、結果的に医療費の削減にも繋がります。

参考:国土交通省HP「断熱改修等による居住者の健康への影響調査」

参考:国土交通省HP「断熱改修等による居住者の健康への影響調査」

住宅の断熱性能を上げるための方法は?

家の断熱性を上げる方法

断熱の方法は、大きく「外断熱」と「内断熱」の2つの種類があります。外断熱は、家全体を断熱材ですっぽりと覆う方法です。住宅の柱なども含めて家全体を覆うため、熱が逃げにくいメリットがあります。気密性も高くなり、家の中と外との温度差が少なくなるため、結露が発生しにくい点もメリットです。

一方、内断熱は、外壁と内壁の間や天井、床下などに断熱材を入れる方法です。外断熱と比較し、断熱材を使用する場所が少ないため、費用を抑えられる傾向にあります。さらに、この2つの方法を組み合わせた方法として、付加断熱と呼ばれる方法もあります。付加断熱は、費用は最も高くなりますが、その分断熱性も高いのが特徴です。

>>注文住宅の断熱性を高める方法についてはこちらもチェック!

一方、内断熱は、外壁と内壁の間や天井、床下などに断熱材を入れる方法です。外断熱と比較し、断熱材を使用する場所が少ないため、費用を抑えられる傾向にあります。さらに、この2つの方法を組み合わせた方法として、付加断熱と呼ばれる方法もあります。付加断熱は、費用は最も高くなりますが、その分断熱性も高いのが特徴です。

>>注文住宅の断熱性を高める方法についてはこちらもチェック!

気密性を上げるとさらに断熱性が上がる

家の断熱性を高めるためには、気密性も一緒に考える必要があります。どれだけ断熱性を高くしても、気密性が低ければ隙間から空気が出入りし、快適な温度を保てません。そのため、空気などの流れができるだけないような気密性の高い住宅をつくることが、高断熱住宅の快適な室温を保つために大事なのです。また気密性を高めると、外のホコリや花粉などが室内に侵入しにくいため、より快適な住環境になります。

高断熱・高気密にするなら計画換気も忘れずに!

計画換気とは、住宅全体の気密性を高めたうえで、きれいな空気を取り入れる仕組みです。高断熱・高気密にすると、空気が自然に出入りする量は減ります。室内の空気が循環しないと空気が汚れてしまうため、断熱性の高い家づくりをする際は、気密性とともに計画換気についてもしっかり検討しましょう。

>>気密と換気の関係とは?効果的に換気をするためには気密性が重要

>>気密と換気の関係とは?効果的に換気をするためには気密性が重要

千葉市周辺の気候の特徴と住宅への断熱性

千葉市・八千代市・柏市の気候の特徴

千葉市や八千代市、柏市周辺の気温の平年値は、気象庁の1991~2020年のデータによると、15~16℃程度です。冬は暖かく、夏は涼しい温暖な気候ですが、夏は30℃を超える日も多く、千葉市などでは真夏日となる日も多く見られます。1~2月には千葉県の北西部や北東部で、北もしくは北西の季節風の影響を受け、気温がグッと下がります。柏市に近い我孫子市や、八千代市に近い佐倉市など内陸部では、最低気温が0℃を下回る日も珍しくありません。

過ごしやすい千葉市でも、断熱性は大事

夏は涼しく、冬は温暖といわれる千葉県ですが、千葉市や八千代市、柏市周辺の気候の特徴を見ると分かるように、夏は真夏日を記録することも多くあります。また、エリアによっては冬の最低気温が0℃以下になる日もあるなど、かなり冷え込みます。夏の暑さや冬の寒さに左右されにくい室内環境を整え、さまざまなリスクに備えるために、断熱性を高めることが大事だといえるでしょう。

参考:千葉県HP「気候」

参考:銚子地方気象台HP「千葉県の気象特性」

参考:国土交通省 気象庁「千葉(千葉県) 日平均気温の月平均値(℃)」

参考:国土交通省 気象庁「千葉(千葉県) 平年値(年・月ごとの値) 主な要素」

参考:国土交通省 気象庁「我孫子(千葉県) 平年値(年・月ごとの値) 主な要素」

参考:国土交通省 気象庁「佐倉(千葉県) 平年値(年・月ごとの値) 主な要素」

参考:千葉県HP「真夏日日数の経年変化」

>>断熱性能のレベルと効果はどう違う?性能基準ごとの室温や光熱費の比較もご紹介

参考:千葉県HP「気候」

参考:銚子地方気象台HP「千葉県の気象特性」

参考:国土交通省 気象庁「千葉(千葉県) 日平均気温の月平均値(℃)」

参考:国土交通省 気象庁「千葉(千葉県) 平年値(年・月ごとの値) 主な要素」

参考:国土交通省 気象庁「我孫子(千葉県) 平年値(年・月ごとの値) 主な要素」

参考:国土交通省 気象庁「佐倉(千葉県) 平年値(年・月ごとの値) 主な要素」

参考:千葉県HP「真夏日日数の経年変化」

>>断熱性能のレベルと効果はどう違う?性能基準ごとの室温や光熱費の比較もご紹介

快適に長い期間住める住宅づくりはR+house八千代・幕張・柏・守谷にご相談を!

>>ヒートショックなどのリスクにも備えた高性能な注文住宅はこちら!